Die Geschlechterdichotomie in edukativen Kontexten aus soziobiologischer Perspektive

von Markus Meier

Zusammenfassung:

Die pädagogische und erziehungswissenschaftliche Literatur zum Schlagwort „gender“ ist kaum noch zu übersehen. Dabei beherrschen Ansätze, die die Variable „Geschlecht“ ausschließlich unter dem Aspekt ihrer sozialen Konstruiertheit thematisieren, den erziehungswissenschaftlichen Diskurs um „Lernen und Geschlecht“. In diesem Beitrag wird demgegenüber auf der Relevanz der Soziobiologie für pädagogische Praxis und ihre erziehungswissenschaftliche Reflexion beharrt. Insbesondere die Konzepte von „male competition vs. female choice“, „male bonding“ und „Infantizidabwehr“, sowie das weibliche Hypergamiegebot werden referiert und in pädagogische Kontexte übersetzt.

Einleitung

Einleitung

Die pädagogische und erziehungswissenschaftliche Literatur zum Schlagwort „gender“ ist kaum noch zu übersehen, das Thema wird nicht nur, aber auch in den Bildungswissenschaften geradezu exzessiv be- und verhandelt. Der Server www.fis-bildung.de verzeichnet allein für den Zeitraum 2011-2015 über 6000 Publikationen, das sind täglich vier fachwissenschaftliche Publikationen. Der gleiche Publikationszeitraum vermeldet demgegenüber nur insgesamt zehn Veröffentlichungen zum Stichwort „Soziobiologie“, davon lediglich zwei mit explizit pädagogischem oder erziehungswissenschaftlichem Schwerpunkt (Lenz, 2012; Mennicke, 2011). Man darf schließen, dass Diskurse, die die Variable „Geschlecht“ ausschließlich unter dem Aspekt sozialer Konstruiertheit verhandeln (wollen), den erziehungswissenschaftlichen Diskurs um „Lernen und Geschlecht“ beherrschen. Insbesondere der von Scheunpflug herausgegebene Sammelband „Biowissenschaften und Erziehungswissenschaft“ (2006) markiert – entgegen seiner Intention – keinen Beginn, sondern Schlusspunkt unter eine zu Beginn des neuen Jahrhunderts v. a. aus dem angelsächsischen Raum vorsichtig aufgenommene Diskussion. Hier hatten nach dem Fall der Mauer und dem Scheitern der sozialistischen Großerzählung „Meinungsverschiedenheiten um Sex und Darwin (…) diejenigen über Geld und Marx als wichtigste Themen des akademischen Diskurses abgelöst” (Tiger, 2000, S. 85), wie der amerikanische Soziologe L. Tiger nicht ohne feine Ironie beobachtet.

In diesem Beitrag wollen wir demgegenüber auf der Relevanz der Soziobiologie für pädagogische Praxis und ihre erziehungswissenschaftliche Reflexion beharren. Zum einen orientiert sich der gender-Diskurs offensichtlich an der aufklärerischen Vorstellung von der Gleichheit aller, die von ihren traditionellen emanzipatorischen Bereichen wie z. B. sozialer Stand, nationaler und ethnischer Abstammung oder religiöser Überzeugung auf den Bereich der Geschlechterdichotomie und der „sexuellen Orientierung“ ausgeweitet wurde. Administrativ-faktisch wird dieses vor allem im Sinne einer Mädchen- und Frauenförderung zu verwirklichen getrachtet, die kompensatorisch historische Benachteiligungen dieser Gruppe auszugleichen vorgibt. Gleichzeitig weisen empirische Studien auf eine verstärkte Benachteiligung von Jungen und jungen Männern in und durch Schule hin – weltweit (OECD, 2012). Die drei Befunde widersprechen sich und drohen, eine notwendige Debatte über „Geschlecht und Lernen“ durch vorwurfsvolle Redundanz und moralistischen Rigorismus zu lähmen.

Um dieser Gefahr zu entgehen erscheint es aus drei Gründen geboten, einige Erkenntnisse der jungen Disziplin der Soziobiologie als Referenzwissenschaft auf das Feld der Erziehungswissenschaft zu übertragen. Zum einen ist der gender-Diskurs faktisch durchzogen von soziobiologischen Argumentationsfiguren, die allerdings diffus-unwiderlegbar bleibt, da sie nicht beim Namen genannt werden („Männliche Gewalt“ vs. „weiblicher Schutz“ wäre so eine soziobiologisch fundierte Figur). Zum anderen aber auch theoretisch, denn es ist logisch nicht schlüssig, dass Darwin gegen die Kreationismusdebatte wie selbstverständlich als Kronzeuge für Wissenschaftlichkeit ins Feld geführt wird, und genauso selbstverständlich ausgegrenzt wird, sobald es um evolutionär evolviertes Verhalten innerhalb und außerhalb von Bildungsinstitutionen geht. Drittens ergibt sich durch dieses Vorhaben die Möglichkeit, den hohen Anteil an empirieferner Spekulation, der die soziologisch informierte Genderdebatte durchzieht, durch mit den Methoden der Naturwissenschaft gewonnene Erkenntnisse zu ergänzen, vielleicht sogar zu korrigieren. Die prinzipiell erfreuliche Institutionalisierung der Geschlechterforschung hat bisher eher zu einer Verengung des Horizontes in der Frage nach Lernen und Geschlecht geführt, nicht zu einer Weitung – das ist bedauerlich. Es soll insofern so etwas wie der Versuch unternommen werden, die Debatte um Lernen und Geschlecht vom Kopf auf die Füße zu stellen.

Zur Geschichte der Fragestellung

Einer Erklärung des Sozialen durch Biologisches, von Lernen und Geschlechterdichotomie schlägt im deutschen Sprachraum schnell eine – zuerst einmal nicht unsympathische – Ablehnung entgegen. „Biologismus“ scheint noch eine harmloseres Label in diesem Zusammenhang, unfreundlich-kritischere Einwände ahnen Ewiggestriges. Woher diese Ablehnung? Eine soziobiologische Sichtweise menschlichen Verhaltens und Lernens muss die Historie der Fragestellung rekonstruieren, um die argumentativen Aporien zu vermessen, die sie aufgeworfen hat.

Unter dem Begriff der „Naturgeschichte“ tummelten sich bereits im 19. Jahrhundert akademisch-universalistisch argumentierende Autoren, die die evolutiven Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung von Organismen, wie sie insbesondere Charles Darwin für das Tierreich jüngst erforscht hatte, in den Bereich menschlichen Verhaltens und menschlicher Sozietät übertragen wollten – Karl Marx etwa wurde von Charles Darwin taktvoll, aber bestimmt abgewimmelt, als er diesem den zweiten Band seines unvollendeten opus magnum „Das Kapital“ widmen wollte (Schulz, 1977, S. 132). Insbesondere Herbert Spencer propagierte eine heute als „Sozialdarwinismus“ bekannte Geschichtsteleologie, die die Entwicklung der Gesellschaft (faktisch: der englischen Oberschicht) von primitiven Urformen zu hohen Zivilisationsstufen nach dem Muster der Darwin’schen Selektion zu erklären suchte.

Eine Übertragung, die den zentralen Darwin´schen Gedanken einer ergebnisoffenen Evolution zwischen genetischer Prädisposition und Anpassungsleistungen an je konkrete Umwelten durch ein letztlich völlig konträres Modell einer hierarchisch-statischen Stratifizierung moderner kapitalistischer Gesellschaften ersetzte. Verheerender noch wirkten sich die kollektivistisch-rassistischen Lesarten Darwins im späten 19. und 20. Jahrhundert aus, die nicht mehr die Anpassung einzelner, konkreter Organismen an ihre Lebensumwelt durch ihr Reproduktionsverhalten, sondern den Kampf unterschiedlicher, durch Körper- und Charaktermerkmale definierter, homogen gedachter Rassen und Völker als Kongruenz von Natur- und Kulturgeschichte postulierte. Friedrich Engels etwa verkündet, „der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt.“ (Marx & Engels 1849/1959, S. 173) Nation und Rasse, Natur und Soziales sind in dieser Epoche jederzeit vermengbare Kategorien.

Die Biologisierung des Sozialen ist insbesondere (aber nicht nur) im nationalsozialistischen Deutschland eine – nicht selten reformpädagogisch artikulierte – Leitidee, die sich in „statischen“ Begriffen von Charakteren und Nationen, Völkern und Naturkräften, aber auch Gesundheit und Zucht, Askese und Ganzheitlichkeit kristallisiert, die in einem ewigen Kampf ums Dasein stünden. Die politischen Folgen waren verheerend. Nach 1945, spätestens seit der Soziologischen Wende der Erziehungswissenschaft in den 60er Jahren ist sie „pädagogisch tot“, Biologie und Soziales werden kategorisch getrennt, eine sich differenzierende Debatte, die Erkenntnisfortschritt brächte, ist nicht mehr erkennbar. Die wenigen existierenden Publikationen werten (sozio-)biologische Lesarten der Variable „Geschlecht“ mehr oder weniger offen als „jüngste Spielart des Sozialdarwinismus“ (Rosenbladt, 1988, S. 50) ab, vermengen dabei nicht selten – bewusst oder unbewusst – naturwissenschaftlich-deskriptive und ethisch-normative Argumentationsweisen: „Dass die Welt so ist, wie sie ist, dass es Kriege gibt, Ausbeutung, Frauenunterdrückung, Arm und Reich gibt, daran können wir nichts ändern. Denn schuld daran sind nicht wir, sondern unsere ekelhaft selbstsüchtigen Gene“ (Rosenbladt, 1988, S. 50f.).

Darwins Evolutionstheorie und Schule: Zwei Kontroversen zwischen „gender-studies“ und „intelligent design“

Gegen diese Vermischung von normativem und deskriptivem, von Wissenschaftlichkeit und Moralismus können selbst unter radikalkonstruktivistischen Auspizien verschiedene Einwände vorgebracht werden. Das Insistieren auf der ausschließlich sozialen Formbarkeit und Geformtheit der Variable Geschlecht, das sich im aus dem Englischen übernommenen Begriff „gender“ ausdrückt, könnte eine reine Abwehrstrategie sein, ein Ausweichen vor der Auseinandersetzung mit konkurrierenden Positionen im Diskurs zum Thema Geschlecht aus Borniertheit, das sich hinter jahrzehntelangen Institutionalisierungserfolgen verschanzte, um sich gegen theoretisch und/oder empirisch fundierte Kritik zu immunisieren. Eine „reflexhafte Dämonisierung oder Ridikülisierung“ (Voland, 2000, S. VII) aber, wie sie Voland vermutet, könnte bildungswissenschaftlichem Erkenntnisgewinn ebenso schaden wie pädagogischem.

Die Abberufung des Präsidenten der Harvard Universität Lawrence Summers kann hier als Beispiel dienen. Er hatte in einer nicht öffentlichen Sitzung des Kollegiums die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Unterrepräsentanz von Frauen bei naturwissenschaftlichen Spitzenleistungen auch zurückzuführen sein könnte auf

issues of intrinsic aptitude, and particularly of the variability of aptitude, and that those considerations are reinforced by what are in fact lesser factors involving socialization and continuing discrimination.

(Lawrence Summers, zit. n. Meier, 2015, S. 93)

Nicht nur aus Koketterie, sondern akademischer Redlichkeit, vielleicht auch in Antizipation dessen, was ihm bevorstand, fügte er hinzu „I would like nothing better than to be proved wrong“ (zitiert nach Meier, 2015, S. 93). Soweit jedoch kam es nicht, eine Debatte der Rolle von „issues of intrinsic aptitude“ fand gar nicht statt, Summers wurde stattdessen zum Rücktritt von seinem Posten gezwungen und durch die dezidierte Feministin Drew Gilpin Faust ersetzt, die durch eine preisgekrönte Studie zu technisch hochbegabten Frauen in den Südstaaten der USA im 19. Jahrhundert auf sich aufmerksam gemacht hatte (Eckert, 2007). Ein Stück Realsatire für politisches Kabarett, oder harrt hier ein Galilei-Stoff seiner Bearbeitung? Ist Summers schlicht einer akademischen Intrige zum Opfer gefallen, oder ist ein Zeichen gegen die Einschüchterung von Frauen gesetzt worden? Wie auch immer dem sei, der Fall – gerade auch in seiner Ausstrahlung von einer der führenden Universitäten der Welt – zeigt das gespaltene Verhältnis, das (Hochschul-)pädagogik zu einer soziobiologischen Debatte der Geschlechtervariablen offensichtlich hat.

Schwerer als dieser empirische wiegt jedoch noch ein theoretischer Einwand: Charles Darwin und die Evolutionstheorie erfährt eine geradezu emphatische Zustimmung, wenn es um die biologische Genese des Menschen geht. Eine heute als „Kreationismusdebatte“ apostrophierte pädagogische Kontroverse um das Verhältnis von Evolution und Schöpfung, von Biologie und Religion (v. a. an US-amerikanischen Schulen) hatte in Europa geradezu vehement klar gestellt, was wissenschaftlicher Konsens in dieser Frage ist: „Geistige“, nicht-biologische Faktoren spielen bei der Frage nach der Abstammung des Menschen (i.e. des menschlichen Körpers) keine Rolle, die Hypothese eines „intelligent design“ etwa erscheint wie ein Hinweis auf die Möglichkeit der Existenz des Weihnachtsmannes – unter Aufgeklärten einfach nur peinlich. Der Kasseler Biologe Kutschera etwa betont v. a. diesen wissenschaftstheoretischen Aspekt:

Es geht bei dieser Debatte nicht nur um die Evolutionsbiologie (…) sondern um die naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise. Diese wird mit der unzulässigen Vermischung von Wissen und Glauben aufgegeben. Das ist eine Volksverdummung bzw. Gehirnwäsche unserer Kinder und Jugendlichen. Mit der Aufklärung wurden die Naturwissenschaften von religiösen Glaubensinhalten befreit. (Kutschera, 2008, o. S. )

Die gleiche Emphase, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen, erfährt die Evolutionstheorie, wenn es um die soziale Genese des Menschen geht. Die geradezu leidenschaftliche Ablehnung einer soziobiologischen Interpretation der conditio humana, v. a. aber ihr völliges Ignorieren nicht nur, aber gerade auch in der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterdebatte, scheint geradezu auf die aktuellen Grenzen rational-aufgeklärten Denkens zu verweisen: Die Evolutionstheorie ist gut für das Vegetative, mit dem menschlichen Verhalten habe sie kategorisch nichts zu tun. Die amerikanische Feministin Fausto-Sterling etwa konstatiert etwas umständlich:

Zuerst benutzen sie [die Soziobiologen] ein Wort zur Beschreibung eines bestimmten tierischen Verhaltens, das ursprünglich auf eine bestimmte menschliche Aktion gemünzt war, die ihrer Definition nach den Begriff des freien Willens einschließt. Dann bauen sie das Verhalten über Vergewaltigung in der menschlichen Gesellschaft ein. (…) Dieser linguistische Taschenspielertrick kennzeichnet praktisch die gesamte menschliche Soziobiologie.

(Fausto-Sterling, 1991, S. 226)

Diese Dichotomisierung von Biologie und Sozialem, von Körper und Geist aber, erscheint selbst höchst begründungsbedürftig. Warum sollte sich der menschliche Körper in Jahrmillionen aus der Vielzahl der Lebensformen ausdifferenziert haben, ohne dass sein Verhalten, Emotionen und Motorik ebenfalls durch die Evolution beeinflusst wäre? Völlig aporetisch wird die Frage, wenn es um die Geschlechtervariable geht: Da das Mischen von Genen in jeder neuen Generation geradezu der eigentliche Motor der Evolution selbst ist, dieses Mischen aber mit fremden Genen zu erfolgen hat, um einen (biologisch unvorteilhaften) Inzest zu vermeiden – wie sollten die zentralen Prozesse von Partnerwahl und -bindung nicht tiefe Spuren im Sozialverhalten des homo sapiens sapiens hinterlassen haben? Wie sollte ein institutionalisiertes Lernen funktionieren, das die sozialen, emotionalen, motorischen, aber eben auch kognitiven Spuren dieser Evolution missachtete, gar ignorierte?

Bildbetrachtung: Alfred Ankers Die Dorfschule von 1848

Zur Verdeutlichung sei ein Bild des Schweizer Malers Alfred Anker (1831-1910) betrachtet. Die Dorfschule von 1848 (fertiggestellt im Jahre 1896) hat in der Historischen Pädagogik eine gewisse Popularität erfahren durch verschiedene Interpretationen des Geschlechterverhältnisses, das es abbildet (Überblick bei Nath, 2007, S. 245). Stilistisch steht es in der Tradition eines etwas detailverliebten, „biedermeierlichen“ Realismus, z. B. eines Carl Spitzweg.

Quelle: Wikimedia Commons – Anker – Die Dorschule von 1848

Dominiert wird das Bild durch die Figur eines leicht einfältig wirkenden Dorfschulmeisters in Joppe und Weste und mit Mütze, der sich stehend geöffneten Schrittes mit der linken Hand leicht abstützt und in der rechten Hand die „Insignie“ seines Berufs drohend-„phallisch“ erhebt: den Rohrstock. Ihm gegenüber drei Reihen Schulbänke mit ausschließlich männlichen, etwa 26 Schülern. Die Aufmerksamkeitshaltung dieser nimmt dabei von Reihe zu Reihe ab, in der dritten Reihe kann man geradezu einen „Gegenpol“ zum Lehrer ausmachen, in der Figur eines die Arme hochreißenden Jungen mit etwas abwesend-ekstatischem Blick. Kaum ein Junge scheint mit Lektüre beschäftigt, einige fixieren gelassen den Lehrer, andere schwatzen, schlafen, schauen in die Luft, einer scheint am Kachelofen „Wärme und Schutz“ zu suchen. Schulalltag auf dem Lande. Insgesamt spiegelt das Verhältnis von Lehrer-Protagonist und Klasse in der Waagerechten das einer „wachsenden Unruhe und Kampf“ wider. Ganz anders die um die „Unruhe“ herum, auf Bänken ohne Pulte platzierten etwa acht Mädchen. Fast alle scheinen „artig“ in ihre Lektüre vertieft.Sie erscheinen „außerhalb der Kampfzone“, obwohl die „lärmende“ Spannung der Komposition dieses in Frage zu stellen scheinen; im goldenen Schnitt etwa wendet ein Mädchen mit hochgesteckten Haaren und langgestrecktem Hals dem Betrachter den Rücken zu, das weibliche Becken erscheint durch die beiden Körbe links und rechts gedoppelt, so dass eine erotische Komponente das Geschehen zu grundieren scheint, die durch das „züchtige“ Äußere und die unbestimmt kindlich-jugendliche Körperlichkeit jedoch sofort ironisiert wird. In der Gesamtkomposition des Bildes erscheint diese Figur ein Dreieck zwischen dem sozial arrivierten, aber alten Lehrer und dem ungezogenen, aber mutig-vitalen Schüler aufzuspannen. Am linken Rand fixiert das mittlere der drei sitzenden Mädchen den Betrachter und eine gewisse Ratlosigkeit auf ihrem Gesicht bleibt unbestimmt zwischen dem „inhaltlichen“ und dem „formalen“ Aspekt der Darstellung in der Schwebe. Ist die aufgegebene Lektüre als letztlich unerheblicher Fetisch eingebettet in den „Klassenkampf“ des alten mit den jungen Männern im Rund und Ring der jungen Frauen? Oder ist dieser Kampf nur drohend-kontrastierender Hintergrund und Kolorit für die eigentlich-wahren Procedere institutionalisierter Pädagogik? In der rechten unteren Ecke, quasi „epiloghaft“ aus dem Bild heraustretend, beobachtet ein Mädchen diese Szene. Was aber sieht sie?

Die Szene ist einem Turnier nachgestellt. Die jungen Frauen sind vom Kampfgeschehen ausgeschlossen, und doch stehen sie unauffällig beobachtend in dessen Zentrum. Der Kampf des sozial höherstehenden, aber biologisch gealterten Lehrers mit den sozial nicht arrivierten, biologisch hingegen erstarkenden Schülern ist dessen Inhalt; die institutionalisierte Macht der müden Alten steht gegen die reproduktive Vitalität der Jungen – immer wieder aufs Neue. Durch die (Rück-)datierung der Szene auf das Jahr Revolutionsjahr 1848 erhält dieser Kampf eine historisch-politische Konkretisierung. Er verweist auf den „Sonderbundkrieg“ der Schweizer Kantone, der – analog zum gescheiterten Paulskirchenparlament – ebenfalls als Kampf des „Alten“ mit dem „Neuen“ apostrophiert werden konnte. 50 Jahre später scheint der Künstler zu implizieren: Die konkret-historische Ausformung der Szene mag wechseln, im Kleinen wie im Großen – ihre biologisch-kulturelle, „soziobiologische“ Struktur bleibt immer gleich.

Male competition und female choice: Ein auch pädagogisch relevanter Grundsatz?

Warum aber gibt es überhaupt die zwei Versionen des einen Menschen, und warum treibt diese Tatsache – bzw. Versuche, sie zu relativieren oder zu negieren – die Erziehungswissenschaft in die Unruhe des Denkens? Der entscheidende biologische Vorteil der Zweigeschlechtlichkeit liegt in der genetischen Neustrukturierung der entstehenden Organismen: Durch die Kombination der genetischen Codes zweier Organismen zu einem neuen wird eine viel höhere Variabilität genetischer Kombinationen erreicht. Das erschwert als „intern-primärer“ Effekt Parasiten die Überwindung der genetisch kodierten Abwehrmechanismen, erst „extern-sekundärer“ führt dieses generationelle Generieren von genetisch Neuem, gerade in seiner „Ergebnisoffenheit“, zu einer veränderten Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen: (Zufällig) vorteilhafte Kombinationen und die durch sie verursachten Merkmalsausprägungen überleben (besser) und pflanzen sich ihrerseits fort, (zufällig) nachteilige Kombinationen sterben aus. Die Evolution der Organismen von Primitivformen zum homo sapiens sapiens ist also selbst ein „Nebenprodukt“ der Zweigeschlechtlichkeit. Die Fortpflanzungsfunktion der Zweigeschlechtlichkeit ist insofern nicht das ursprünglich wirksame evolutionäre Prinzip, sie wäre einfacher durch “klonende Ablegerbildung” o. ä. zu erreichen gewesen. In der Tat können einige Pilze sogar zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Reproduktion „wählen“; Menschen können das nicht (Mayr, 2006, S. 561). „Man kann also nicht behaupten, Sexualität sei in der Natur als Mittel zur Vermehrung entstanden. Der ursprüngliche biologische Wert der Sexualität liegt im Reparieren und Variieren individueller Erbprogramme. Und das ist bis heute so geblieben“ (Wickler & Seibt, 1998, S. 26). Mannsein und Frausein ist demnach nicht nur erkenntnistheoretisch, sondern auch existentiell die schiere Voraussetzung von Menschen, und eben nicht umgekehrt. Dieses gilt sowohl genotypisch für die Evolution der Gattung, ohne Evolution der Lebewesen aus primitiven Urformen gäbe es keinen homo sapiens sapiens, als auch phänotypisch für die Existenz des Individuums, es gibt keinen Menschen, der nicht Sohn/Tochter von je Vater und Mutter wäre, tertium non datur. Oder anders herum: Nur die Mischung mit einem je fremden Organismus ermöglicht das Weiterleben der je eigenen Genkombiation – und auch das nur zu 50{156c3611595440d9d8f52b8b8c183bc7816a8d3a10407121391e959d63816436}. Die Ausprägung der je eigenen genetischen Mischung ist einzigartig und geht unwiderruflich mit jeder neuen Generation wie ein Fingerabdruck verloren; jeweils nur Mann oder nur Frau zu sein ist die Wunde der menschlichen Existenz, sie erinnert ihn an seine Sterblichkeit.

Dieser Versuch zur (teilweisen) Erhaltung der genetischen Struktur, ein genetischer Egoismus, ist also auf das Soziale angewiesen, eine Gegenüberstellung von (pädagogisch heiklen) egoistischen Genen und (pädagogisch wünschenswertem) altruistischem Sozialverhalten ist biologisch unsinnig; bimorphe Organismen schaffen durch die Notwendigkeit, Gene zu mischen, automatisch das Soziale. Dabei halten Menschen in allen Kulturen teils komplizierte Regeln ein, um eine zu enge Nähe in der Abstammung zu vermeiden (die Kodifikationen des Inzestverbotes gehören dazu), viele Kulturen vermeiden auch eine zu starke Exogamie wegen der Gefahr eines „sich Verlierens“ der eigenen Gene. Dabei können sieben Ebenen von biologisch-genetischen und sozial-kulturellen Faktoren unterschieden werden.

Zuvor sei jedoch auf die spezifischen Besonderheiten der bimorphen Reproduktion eingegangen, denn die beiden Organismen, die ihre Gene mischen, tun dieses zwar gemeinsam, aber eben auf unterschiedliche Art. Da jeder bimorphe Organismus sich also nur als „gepaarter“ fortpflanzen kann, kann er seine genetische Struktur nicht zu 100 Prozent weitergeben. Der Verwandtschaftskoeffizient r beträgt bei Eltern 1⁄2, also 50 Prozent.

Die Frage, mit welchen Genen sich ein Organismus zwecks „gene shuffling“ mischen soll, um das „Unsterblichkeitsprojekt Kind“ zu ermöglichen, führt zu verschiedenen sexuellen Strategien.

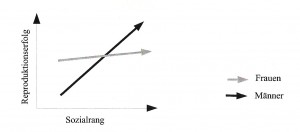

Hier steht männlichem Quantitätsstreben weibliches Qualitätsstreben gegenüber. Wegen der intrauterinen Austragung des Kindes bindet Reproduktion für weibliche Organismen ungleich mehr und länger verfügbare Ressourcen – als „parentalem Investment“ – als für männliche, es ist qualitativ-selektiv ausgerichtet. Die Anzahl der im Lebenszyklus befruchtbaren weiblichen Eier ist mit 200-500 deshalb evolutionär eher knapp, faktisch kann eine Frau kaum mehr als ein Dutzend Kinder gebären. Für Männer bindet eine einmalige erfolgreiche Eizellen-Befruchtung ungleich weniger Ressourcen, theoretisch würde eine einzige Ejakulation ausreichen, alle Frauen der Welt zu befruchten. Da diese Tatsache theoretisch aber auch für jeden einzelnen Mann gilt, konkurrieren Männer um die reproduktive Ressource Frau, ihr parentales Investment ist deshalb quantitativ-kompetitiv ausgerichtet. Außerdem führt die intrauterine Austragung des Kindes zu einer Vaterschaftsunsicherheit, die postnatales parentales Investment für Männer noch zusätzlich risikoreich macht – „mamas baby is papas maybe“ sagt man scherzhaft im Englischen. Männliches Reproduktionsverhalten ist deshalb idealtypisch schneller und kompetitiver, weibliches abwartender und wählerischer, und dieses Reproduktionsverhalten hat als genuin soziales Verhalten tiefe Spuren in der menschlichen Psyche hinterlassen – so die Soziobiologie. Hierfür haben sich aus dem Englischen die Begriffe von „male competition vs. female choice“ eingebürgert, „männlicher Kampf und weibliche Wahl“. Weiter unten wird erklärt werden, welche Spuren diese Konstellation bei Männern und Frauen in Bezug etwa auf die Genese und Funktion sozialer Hierarchien hinterlassen hat, und welche Rolle Pädagogik heute bei der Herstellung meritokratisch legitimierter sozialer Hierarchien spielt.

Was als „gute Gene“ gilt, was also sowohl weibliche Attraktion darstellt sowie männliche Konkurrenz motiviert, hängt dabei von seiner Funktion einer möglichst guten Umweltangepasstheit ab – das Prinzip ist eines des „survival of the fittest“, des Bestangepassten, und nicht eines „survival of the strongest“, des Stärksten.

(Inner-) und zwischengeschlechtliche Konkurrenz (begleitet) auch das menschliche Partnerwahlverhalten. Eine reichhaltige Literatur zeigt, wie Männer und Frauen in geschlechtstypischer Weise körperliche, soziale und psychische Merkmale als Entscheidungshilfe bei ihrer Partnerwahl verwenden. (Voland 2000, S. 142 mit Literaturbelegen, Hervorhebungen so im Original)

Ein Beispiel: Die Oberstudienrätin, die aus dem Fenster ihre Schülerin beobachtet, wie sie von einem tätowierten Motorradfahrer abgeholt wird, wird dessen fitness anders beurteilen, als die Schülerin selbst – das gleiche wird für den Blick des tätowierten Motorradfahrers bezüglich der fitness der beiden gelten. Auch dürfte ein offenes Tragen des Eisernen Kreuzes in Europa 1941 einen anderen sozialen Rang demonstriert haben, als fünf oder auch fünfzig Jahre später. Fitness ist immer „fitness in Bezug auf“. Die Partnerwahl als „Wahl guter Gene“ entscheidet sich soziobiologisch also an der (antizipierten) Angepasstheit des möglichen neuen Organismus an seine Lebensumwelt, das gilt im Übrigen für alle bimorphen Lebenwesen: Eine Anlage-Umwelt-Problematik gibt es insofern für jeden Organismus im Prozess der Evolution, sie ist gleichsam ihr Motor. Die populäre pädagogische und erziehungswissenschaftliche Vorstellung einer Dichotomie von biologisch-konstanter Anlage und sozial-wechselnder Umwelt ist also evolutionsbiologisch gesehen unsinnig – kein Lebewesen lebt in exakt der Umwelt, in der und durch die seine Merkmale einst evolvierten (vgl. ausführlich Lenz, 2012). Diese Angepasstheit an die Lebensumwelt ist beim Menschen aber nicht mehr nur durch „traditionelle“ Kriterien wie z. B. Körperkraft, -grösse und Schnelligkeit, Ausdauer und Willensstärke definiert. Seine Lebensumwelt ist weitgehend durch ihn selbst geschaffen, der Mensch lebt in einer „zweiten Natur“, in der insbesondere kognitive Leistungsfähigkeit und Leistungen eine überragende Rolle spielen, die die primären, vorwiegend körpergebundenen Faktoren bei der Konkurrenz um reproduktive Ressourcen überspielen können, pädagogisch gesehen wohl auch überspielen sollten. Da Bildung insbesondere in modernen, meritokratischen Gesellschaften über die Allokation in der Arbeitswelt in sozialen Status übersetzt wird, so dass Bildung für den sozialen Status eine kaum zu überschätzende Rolle spielt, kann sie als entscheidendes Selektionskriterium bei der Partnerwahl apostrophiert werden. Damit aber wird Bildung zu einer genuin soziobiologischen Variable.

Sieben Abstufungen des Verhältnisses von Biologie zu Sozialem – von Selbsterhalt und kognitiver Konkurrenz

In welchem Verhältnis nun stehen für die Sozio-biologie ihren beiden Konstitutiva – das Soziale und das Biologische? Ein zentraler Grundsatz der Soziobiologie und seine evolutionäre Genese seien rekonstruiert: Jeder Organismus, jedes Lebewesen strebt zuerst einmal nach Selbsterhalt als Erhalt der eigenen genetischen Struktur. Er wird seine Lebensanstrengungen dem Erhalt seines Organismus widmen; etwas „besseres als den Tod findet er überall“. Vorteilhaft ist hierbei v. a. eine möglichst gute genetische Anpassung an seine Umweltbedingungen, z. B. ein weißes Eisbärfell, Adleraugen, Elefantenhaut etc. Je angepasster nun ein Organismus an seine Umwelt, desto attraktiver erscheinen seine Gene, desto eher wird sich eine Möglichkeit zur Paarung ergeben.

Beim Menschen scheint sein überproportional ausgeprägtes Großhirn ebenfalls diesem Zweck zu dienen: Es ermöglicht das genaue Analysieren und Interpretieren sozialer Parameter (Gesichtszüge, Stimmäußerungen, Körperhaltungen; Tausch- und Täuschungsgedächtnis).

Soziales Geschehen sensibel wahrzunehmen, zu interpretieren und strategisch darauf zu reagieren, muss während der Menschwerdung mit hohen Anpassungsvorteilen verbunden gewesen sein. Anders wäre die Abhängigkeit menschlichen Verhaltens vom jeweiligen sozialen Milieu kaum zu erklären. (Voland, 2000, S. 15)

Es ermöglicht konsekutiv (arbeitsteilige) Gesellschaftsbildung als spezifische Form der menschlichen Sozialität. Das hat für das Funktionieren menschlicher Kognition, insbesondere auch in der Pädagogik, vielfältige Implikationen:

(Unser) Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Denkapparat (ist) ganz speziell dazu eingerichtet, soziale Einseitigkeiten aufzuspüren. Menschliche Intelligenz ist primär soziale Intelligenz (…). Derartige Kompetenzen können kaum im Zuge einer Evolution entstanden sein, die eine generelle, kontextunabhängige menschliche Intelligenz gefördert hätte, sondern sie wären vielmehr als ganz spezifische Angepasstheiten an das Schwarzfahrer-Problem zu verstehen.

(Voland, 2000, S. 164)

Wie aber konnte das menschliche Gehirn so evolvieren, eine Extremform annehmen, die es von allen anderen Lebewesen unterscheidet? Soziobiologisch-pädagogisch gewendet: Warum gibt es Schüler und Lehrer? Die Evolution „höherer“ Lebewesen und ihre Ausdifferenzierung hängt unmittelbar mit der Zweiteilung der Geschlechter zusammen. Dieser Prozess setzte vor etwa 300 Millionen Jahren ein.

Die Notwendigkeit des „gene-shuffling“ führt wie gesagt zur Begrenztheit der individuellen Lebensdauer geschlechtsdimorpher Organismen; sie sterben. Das bedeutet, dass sie nicht ausschließlich in sich selbst investieren können, wollen sie ihre Gene erhalten. Wegen des Inzestverbotes müssen nicht unmittelbar verwandte Gene gesucht werden, um den idealen Wert von r= 1⁄2 zu erreichen. Dieser gilt für eigene Kinder als „hälftige Eigengenträger“, aber verringert auch für Enkel, Geschwister, Schwäger, Cousins und Cousinen in verschiedenen Graden etc. Durch das gene-shuffling entsteht also automatisch Sozialität in Form von naher und ferner Verwandtschaft – nicht nur, aber auch beim Menschen. Je geringer nun r, desto ungünstiger für den eigenen Reproduktionserfolg, desto „feindlicher“. Das Verhältnis von fremden zu eigenen Genen ist folglich kein kategorisches, sondern relatives. Je nach Verwandtschaftskoeffizient und Situation kann ein Organismus als „verwandt“ oder „feindlich“ erscheinen, Geschwisterrivalitäten liefern hierfür ein anschauliches Beispiel: Innerhalb der Familie können sie bis zum Siblizid führen, nach außen hingegen Familiensolidarität begründen. Mit dem Prinzip der Verwandtschaft, v. a. eigener Kinder, ist der „kleine“ Übergang vom Biologischen zum Sozialen begründet, niemand ist eine Insel, sondern über Kindschaft ist jeder mit beiden Elternteilen verwandt, ohne dass diese ihrerseits jedoch genetisch unmittelbar verbunden wären – und so weiter in jeder Generation von neuem und in neuer Konstellation. Das gilt sowohl genotypisch für die „Verwandtschaft“ aller Lebewesen, aber auch phänotypisch für die konkrete Verwandtschaft jedes einzelnen – unabhängig von ihrer lebenspraktischen Ausgestaltung.

Der zweite Übergang vom Biologischen zum Sozialen gilt der Interaktion in genetisch nicht (erkennbar) verwandten Kleingruppen. Diese können nämlich auf Grund von Tauschbeziehungen miteinander in friedliche, nicht unmittelbar genetisch determinierte Beziehungen treten. Diese Form des Sozialen ist spezifisch menschlich, da sie einen ausgeprägten kognitiven Apparat für die Kontrolle sozialer Interaktionen voraussetzt. Diese sind erfahrungsabhängig, müssen also vielfach vorgekommen und als verlässlich einschätzbar sein, Betrug muss konsequent bestraft werden, der „gute Ruf“ ist in einem Dorf (oder einer Bildungsinstitution) noch heute etwas, was nicht leichtfertig ruiniert werden sollte. Dieses Verhalten hat evolutionspsychologisch tiefe Spuren im Menschen hinterlassen in Form von Sensibilität für „fremden“ Betrug, aber auch in den Gefühlen „Rache“ und „Schuld“. Es ist vermutlich evolutionär als Strategie in Stammeskriegen entstanden: Zur Abwehr eines „äußeren“ Gegners wurde pragmatisch ein „Burgfriede“ unter „genetisch Fremden“ geschlossen. Als dunkle Seite hat er in der menschlichen Psyche ein latentes Gefühl von Bedrohung und Verrat und die Bereitschaft zu kollektiver „moralistischer Aggression“ als „dunkle emotionale Kehrseite“ eines reziproken Altruismus (vgl. Trivers, 1971, S. 35) hervorgebracht. Es bezeichnet den Übergang von einer naturwissenschaftlich-mechanistisch gedachten Biologie zum geistig-ethisch gedachten Sozialen. Dieser generiert ein Verständnis von Lebenserfolg, der über das Genmaximierungsprinzip hinausgeht, letzteres jedoch als Grundlage hat. Ab hier beginnt sozusagen das spezifisch humane am biologischen Menschen.

Dieses Prinzip der „großen Sozialität“ ist so erfolgreich, dass es sich in der menschlichen Geschichte zunehmend generalisiert zu sozialen Großsystemen – Korporationen, Verbänden, Institutionen, Staaten, übernationalen Organisationen –, in denen die Betrugskontrolle und -bestrafung institutionalisiert ist und deren soziale Regeln „arbeitsteilig“ zu einem verbesserten Leben aller führen (sollen). Auch ohne genetische Verwandtschaft (in der eigenen Familie) oder konkrete positive soziale Erfahrungen (im „Dorf“) können eine Vielzahl von Tauschbeziehungen mit völlig Fremden „gewagt“ werden, nicht zuletzt in einer Vielzahl von staatlichen und privaten pädagogischen Institutionen.

Nach diesem Sprung von der „kleinen“ zur „großen“ Sozialität generieren Menschen schließlich als letzte Stufe „Kultur“ – so postuliert Richard Dawkins (1976, S. 189). Personenindifferent, jenseits von genetischer Verwandtschaft, jenseits von positiven oder negativen, persönlichen oder kollektiven sozialen Erfahrungen, ja jenseits von lebenden Organismen überhaupt, funktioniert diese als Technik symbolischer“ Reproduktion: Dieses Imitieren von Kompetenzen nicht verwandter, ja nicht einmal bekannter, vorwiegend toter Personen liegt beispielsweise der Benutzung von Sprache(n) zwecks Kommunikation und Expression, der Benutzung von Schrift(en), Kunst und Musik, formaler Logik etc. zu Grunde. Diese von Dawkins analog „Meme“ genannten „Kulturpartikel“ funktionieren nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Evolution der Gene: Was sich als Anpassungsvorteil herausstellt, wird tradiert, neu kombiniert und eventuell potenziert, der Rest stirbt aus. (Kultusministerielle Curriculum-Diskussionen etwa versuchen, diesen Prozess zu institutionalisieren.) Mehr noch: Meme und Gene evolvieren dialektisch, der große Neokortex des Menschen kann als evolutionäre „Antwort“ auf die extrem differenzierten Wahrnehmungs- und Kognitionsbedürfnisse verstanden werden, die sich aus der erhöhten Sozialität des frühen Menschen ergaben et vice versa. Ausgehend von der Evolution der Lebewesen durch nicht zielgerichtetes gene-shuffling entwickelte sich im Menschen eine Weiterentwicklung des Genmaximierungsprinzips auf verschiedenen sozialen Ebenen hin zu einer „zweiten Natur“, die weitgehend als symbolischer Austausch, Wettbewerb und Maximierungsstreben von Kulturpartikeln zu beschreiben ist. Sie ist ureigenstes Geschäft von Erziehung, Pädagogik und Erziehungswissenschaft. Es ergeben sich also sieben verschiedene Systemebenen des Sozialen.

SOZIALE SYSTEMEBENE

- Selbsterhalt, Überleben

- Auswahl/Gewinn/Bindung eines Fortpflanzungspartners

- Eigene Kinder

- Verwandtschaft

- Soziale Nahbeziehung: „Dorf“

- Soziale Fernbeziehung: „Staat“

- Symbolische Beziehungen: „Kultur“

Abbildung 2: Sieben Stufen des Sozialen

Insbesondere zwischen Eltern und Lehrern kommt es dadurch zu einem strukturellen Konflikt: Während Lehrer kein unmittelbar genetisch begründetes Interesse an den Schülern haben (dürfen) und die Form ihrer pädagogischen Dienstleistungen auf der Ebene personenindifferenter „sozialer Fernbeziehungen“ (6. Ebene) und den Inhalt auf der Ebene „symbolischer Reproduktion“ (7. Ebene) verorten (können), greift Schule in das biologisch-genetische Interesse von Eltern an ihren je eigenen Kindern ein (1. bis 3. Ebene): Einerseits marginalisiert die Institution Eltern als Nicht-Experten im Erziehungsprozess, andererseits verspricht sie ihnen eine bessere soziale Allokation durch staatliche Experten; Eltern wollen das Beste, Lehrer das Bestmögliche für Ihre Kinder/Schüler, die gegenseitige Wahrnehmung ist davon geprägt. Lehrer empfinden Eltern oft als störend und egoistisch, Eltern diese wiederum als anmaßend bei ungenügender Leistung für das je eigene Kind. Schüler selbst hingegen finden v. a. in den eigenen Eltern ein Modell für Imitationslernen,

schließlich haben – im Regelfall – Eltern ein evolviertes, gen-egoistisches Interesse an dem Wohlergehen ihrer Kinder, weshalb die Lernprogramme der Kinder evolviert sind, mit mehr Vertrauen ihren Eltern als Fremden [z. B. Professionellen, M. M.] zu begegnen. (…) (Es lassen sich) heranwachsende Menschen (…) nicht wahllos auf alles Denkbare kulturell prägen. Der biologische Imperativ mit seinem evolvierten genetischen Eigeninteresse, seinen evolvierten Präferenzen und Entwicklungs- und Verhaltensstrategien übt hier Zensur aus und verhindert eine willkürliche kulturelle Indoktrinierbarkeit.

(Voland, 2000, S. 25f.)

Elternsprechtage und -abende wären in dieser Hinsicht ein interessantes erziehungswissenschaftlich-soziobiologisches Forschungsfeld. Gleichzeitig ist soziobiologisch gesehen die Investition in Bildung eine Langzeitinvestition in den sozialen Status, die sich in einem höheren Reproduktionserfolg „später” auszahlen soll, sie setzt eine politische, soziale und ökonomische Planungssicherheit als Grundlage für jede langfristig angelegte Bildungsbiographie voraus. Und: Selbst dort wo Bildung weitgehend verstaatlicht ist – wie in Deutschland etwa – führen ressourcenintensive Bildungsinvestitionen (in Form von Zeit, Betreuung, Kindertransport, extrakurrikularen Gebühren etc.) zu einer geringeren Kinderzahl, parentales Investment wird konzentriert.

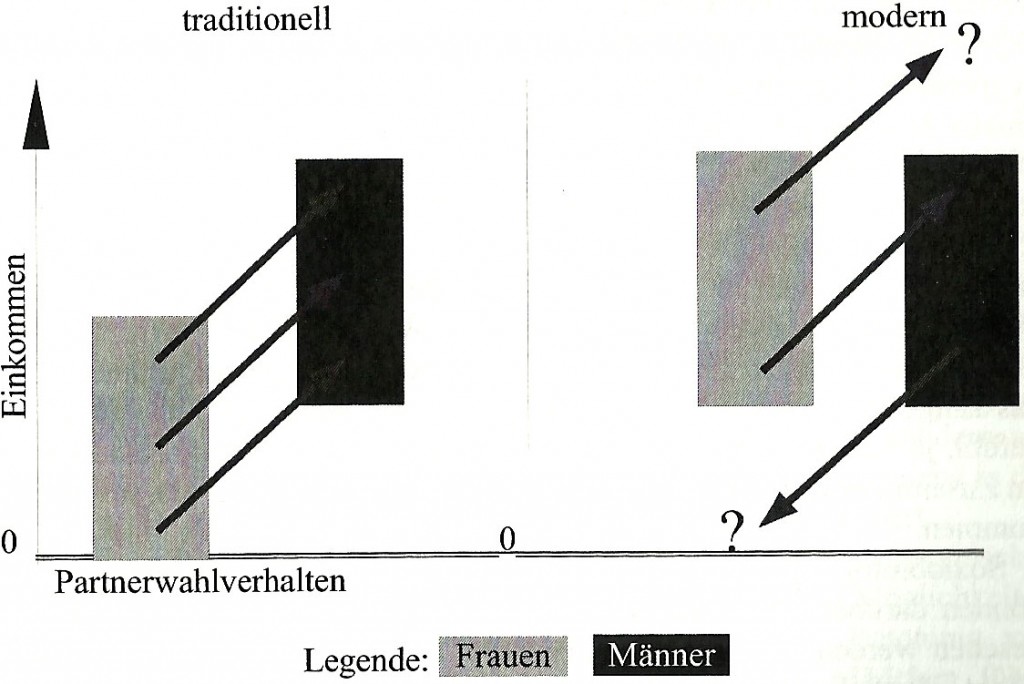

Für die Geschlechtervariable führt die Gleichberechtigung der Geschlechter in reproduktive Aporien, die sich im globalen Norden bereits demographisch niederschlagen. Wir hatten dargestellt, dass für Männer der Reproduktionserfolg mit dem sozialen Status, den sie erreichen, korreliert. Frauen suchen sich vor allem die Männer als Partner für Kinder aus, die dem Nachwuchs Sicherheit bieten können, dieses verspricht der soziale Status des Mannes; Frauen suchen nach Hypergamie, „Heirat nach oben“.

Traditionell wurde dieser höhere soziale Stand des Mannes durch seine Berufstätigkeit „automatisch“ erzeugt, gesellschaftlich war eine Frau traditionell v. a. über die soziale Position ihres Mannes definiert. Dass hier ein soziobiologischer Mechanismus tätig sein könnte, zeigt die Tatsache, dass Frauen in „ungerichteten“ Gesprächen sich v. a. über ihre Familie, Männer v. a. über ihre Arbeit definieren. Durch die Berufstätigkeit von Frauen nun ist dieser statusgenerierende Automatismus von Berufstätigkeit zwischen den Geschlechtern weggefallen. Die Debatte um „gleiche Löhne für gleiche Tätigkeiten“ hintanstellend sei konstatiert, dass sich Frauen in der globalisierten Arbeitswelt tendenziell den gleichen sozialen Status erarbeiten können wie Männer. Mehr noch, eventuell müssen sie dieses sogar, zum einen, weil die Gewinnung eines Partners v. a. im sozialen Nahbereich geschieht (an der Universität oder auf den entsprechend akzessiblen Hierarchieebenen des Arbeitsplatzes z. B.), zum zweiten aber auch, weil die Steuerlast im modernen Sozialstaat den angestrebten Lebensstandard durch einen Verdiener nicht mehr gewährt. Die Aporien sind unmittelbar einsichtig und reproduktiv dramatisch:

Zwei Segmente werden durch diese Verschiebung im Hinblick auf Hypergamie prekär. V. a. akademisch ausgebildeten, sozial hochstehenden (also gutverdienenden) Frauen steht kein ausreichendes Segment sozial (noch) höherstehender Männer mehr gegenüber, und sozial niedrigen, geringverdienenden Männern steht kein Segment nicht arbeitender Frauen mit noch niedrigerem sozialen Status gegenüber. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass im ersten Fall die Klagen am lautesten, im zweiten aber die Probleme vielleicht noch größer sind. Denn diese „Passungsprobleme“ verhindern, dass sozial schwache, oft bildungsferne junge Männer überhaupt noch in eine Bildung investieren, die ohnehin keine Hypergamieversprechen mehr erfüllen kann. Soziobiologisch gesehen könnte das Entstehen von – insbesondere ethnisch und religiös definierten – „bildungsfernen“ Parallelkulturen mit betont traditionalistisch-patriarchalischen Zügen und einer körperbetonten Männlichkeit und sein Gegenstück, die demonstrative Verweigerung von „gleichberechtigter“ Mädchen- und Frauenbildung und ein bewusst traditionalistisch-antimodernes Frauenbild, eine durchaus postmodern-phantasievolle Antwort auf eben diese neue Patt-Situation darstellen. Diese jungen Männer scheinen nicht zu brauchen, was reproduktiv für sie ohnehin nicht funktioniert.

Aber auch die „Passungskonflikte“ im Segment der gutverdienenden, sozial hochstehenden Frauen und ihre teilweise fast schrille Artikulation nicht mehr nur im universitär-feministischen Umfeld gehorchen soziobiologischer Logik. Denn die Erarbeitung des sozialen Status’ durch institutionalisierte Bildung und subsequenten Aufstieg im Beruf kostet Zeit. Zeit, die für die biologische Reproduktion dann fehlt. Denn die intrauterine Austragung des Fötus ist biologisch nicht unbegrenzt verschiebbar, Frauen arbeiten also paradoxerweise auf einen sozialen Status hin, der ihre Reproduktion biologisch immer unwahrscheinlicher, irgendwann unmöglich macht. Der Gleichheitsimperativ in Geschlechterdingen als einer Mischung von sozialphilosophischer Emanzipation und ökonomisch zunehmend unumgänglicher sozialer und geografischer Mobilität, führt also zu dem Paradox, dass er global soziale und ökonomische reproduktive Verhältnisse schafft, die vermutlich in ihrer Perfektion in der Menschheitsgeschichte in dieser Breite noch nie bestanden haben – und dass er eben diese Reproduktion für einen wachsenden Anteil bildungsferner Männer und akademischer Frauen unter den Auspizien der Hypergamie gleichzeitig verunmöglicht.

Aber auch für die Frauen, die in Bildung investiert haben und sich gleichzeitig (oft spät) reproduziert haben, ist die biologische Reproduktion mit Aporien behaftet. Eine erfolgreiche Reproduktion ist für sie für weitere berufliche Anstrengungen eher demotivierend, die soziobiologische Unsicherheit bezüglich der Investition in ein „Unsterblichkeitsprojekt Kind“, die ewig-weibliche, qual-lustvolle Frage „Welchen soll ich nehmen?“, ist im Sinne von „female choice“ entschieden. Der Kampf um den eigenen sozialen Status und damit die Akzessibilität zu sozial hochstehenden Männern ist ebenso entschieden, der reproduktive Fokus liegt in den nächsten Jahren auf dem realen eigenen Kind, hier können die reproduktiven Ressourcen am ökonomischsten eingesetzt werden. Für Männer liegt der reproduktive Fokus hingegen auf einer Steigerung (oder zumindest dem Erhalt) des sozialen Status’, da dieser unmittelbar zu verbesserten Ressourcen für das reale eigene Kind und einer besseren hypergamen, dauerhaften Bindung der Mutter an den Vater führt, hier werden die männlichen Ressourcen am effektivsten eingesetzt. Biographisch bilanzierend definieren sich Männer – soziobiologisch schlüssig – häufig darüber, wo sie arbeiten, Frauen, mit wem sie verheiratet sind. Gegenläufige Tendenzen sind v. a. bei temporären Bindungen beobachtbar, statistisch ist das Muster aber weiterhin dominant (ausführlich Buss, 2004, S. 151 bzw. S. 239). Nicht nur für die Hochschulpädagogik liegt hierin ein Dilemma begründet, sondern auch im Sinne der gesamtgesellschaftlichen Investition in v. a. hochschulische weibliche Bildung und ihre Amortisation. Ökonomisch und gerechtigkeitstheoretisch scheint Frauenbildung unverzichtbar, individuell und kollektiv führt sie in unübersehbare und unumkehrbare reproduktive Aporien. Werden traditionellere, reproduktionsfreundlichere Gesellschaften gebildete, aber eben buchstäblich unfruchtbare Gesellschaften auf Grund ihrer schieren Existenz in einem „Kampf der Bildungskulturen“ schon bald überwinden? Erziehungswissenschaft ist keine Hellseherei, allerdings lässt sich biologisch unzweifelhaft konstatieren, dass nicht geborener Nachwuchs sich seinerseits nicht reproduzieren wird können.

Welche soziobiologischen Mechanismen kommen im Falle einer ausbleibenden Reproduktion auf der 3. Ebene zum Tragen? Verhindern persönliches Partnerwahlverhalten und/oder soziale Kodifizierungen, biologische Tatsachen und/oder biographische Entscheidungen eine direkte genetische Reproduktion, so gewinnen die anderen sozialen Selektionsmechanismen einer „symbolischen“ Fitnesssteigerung an Gewicht. Das gilt für die Ebene des Selbsterhaltes (r=1) durch Techniken wie Körperbewusstsein, Wellness, Reisen, Dating ohne Reproduktionsabsicht etc., die Sorge um sich wird zum Lebensinhalt. Eine Aufwertung erfahren auch die Ebenen jenseits von realer Elternschaft durch Nepotismus (Investition in Nichten, Neffen etc.; r<1⁄2). Es zieht seine pädagogische Relevanz vor allem aus einer Aufwertung der 5.-7. Selektionsebene: Die Investition in soziale Netzwerke, politisches Engagement und kulturelle Bildung ist in soziobiologischer Interpretation ein Kompensationsmechanismus, der durchaus ausgesprochen pädagogikkompatible Züge tragen kann, die pädagogische Diskussion um „Teenager-Schwangerschaften versus Schulabschluss“ wäre ein Beispiel.

Während reale Reproduktion für Frauen kognitiv demotivierend wirkt, scheint deren Ausbleiben zu einer Verstärkung kognitivier Anstrengungen zu führen. Eine starke Kongruenz von Einkommen und sozialem Status auch für Frauen führt also in modernen, „autonomen“ Geschlechterverfassungen fast notwendigerweise in reproduktive Aporien: Erhöhen Frauen ihren Bildungsstand durch längere Ausbildungszeiten und anspruchsvollere Partnerwahlkriterien geht dieses u. U. zu Lasten realer Reproduktion. Verzichten sie darauf, verzichten sie individuell auf einkommensabhängig gedachten sozialen Aufstieg, kollektiv auf eine Hebung des allgemeinen Bildungsstandes in der hochkompetitiven Wissensgesellschaft.

Für Männer bedeutet die Einbeziehung von Frauen in die kognitive und soziale Konkurrenz eine eventuell verwirrende Notwendigkeit zur Vermischung von „beschützend-männlichem“ und „konkurrierend-männlichem“ Verhalten. Dabei können von Seiten der Frauen leicht Ansprüche an eine „Ritterlichkeit“ gestellt werden, die im gleichen Moment als „überholt und machista“ desavouiert werden. „Beschütz´ mich gefälligst, denn ich brauche Dich nicht“ könnte man dieses Paradoxon artikulieren. Die juristische Verfasstheit der Geschlechterverhältnisse in der westlichen Welt hat darüber hinaus festgelegt, dass der – teilweise forcierten – Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt keine Gleichstellung der Männer in der Familienwelt (bisher) gefolgt ist. Hier ist eine weibliche Vorrangstellung, die noch aus der Zeit stammt, in der weibliche Berufstätigkeit und ökonomische Autonomie Ausnahmen waren, nicht ab- sondern ausgebaut worden. Die unterschwellige „naturrechtliche“ Begründung, nur Frauen reproduzierten sich, ist dabei soziobiologisch und biologisch gesehen unhaltbar. Die Antizipation einer durch ebendiese juristische Verfasstheit geprägten erwachsenen Lebenswirklichkeit dürfte in nicht unerheblichem Ausmaß für die gegenwärtige Jungenmisere mitverantwortlich sein, in vielen Fällen ist es zusätzlich bittere biographische Familienerfahrung junger Männer.

| Soziale System- ebene, Aufgabe | Maßnahmen | Ambivalenzen | Prinzip, Entdecker | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Selbsterhalt, Überleben „Wie überleben?“ |

Körperliche Reproduktion (essen, schlafen, Sicherheit) | „tickende Lebensuhr“ | „survival selection“ (Darwin, 1859) |

| 2 | Gewinn eines Fort- pflanzungspartners „Wie Generhalt sichern?“ |

Herausstellung von Fitnessmerkmalen (Körperpflege, Make-up, Statussymbole etc.) | Ausschaltung von Konkurrenten | „sexual selection“ (Darwin, 1859) |

| 3 | Eigene Kinder„ Wie Fortpflanzung sichern?“ |

Langzeitinvestition in „Unsterblichkeitsprojekt Kind“ | Anzahl und Zeitpunkt von Kindern, Entwöhnungskonflikte, Geschwisterrivalität | „gene shuffling“ (William Hamilton, 1964) |

| 4 | Verwandtschaft „Wie Fortpflanzung optimieren?“ |

Verlässlichkeit v. a. in Krisensituationen, Erbschaften | Grade von Abstammung bestimmen, Altruismus, Nepotismus | „parental investment” (Robert Trivers, 1972) |

| 5 | Soziale Nahbeziehungen: Nachbarn, “Dorf“ „Wie kann wiederholt-arbeitsteilig von den Leistungen Bekannter profitiert werden?“ |

Tauschgedächtnis, Verlässlichkeit, Pflege von Kontakten, „guter Ruf“ | Gewinn-Verlust-Rechnungen, latente Betrugsangst, Gefühle von „Rache“ und „Schuld“ | „Spieltheorie“ (Maynard Smith, 1972) |

| 6 | Soziale Fernbeziehungen: Institutionen, „Staat“ „Wie kann anonym-verlässlich von den Leistungen Unbekannter profitiert werden?“ |

Steuerzahlungen, Kriegsdienst, juristisch personen-indifferent kodierte Rechte und Pflichten | „Barmherziger Samariter“, abstrakte ethisch-juristische Konzepte, auch Xenophobie und Genozid | „Schwarzfahrer- Dilemma“ (Barkow/Cosmi-des/Tooby, 1992) |

| 7 | Symbolische Beziehungen: „Kultur“ „Wie können welche Informationen über Zeit und Raum erhalten bleiben?“ |

Sprache, „Mentalität“, kulturelle und religiöse Überzeugungen und Werte | „Kampf der Kulturen“ | „gene-culture co- evolution“ (Dawkins, 1976) |

| Abbildung 5: „Ebenen der Interdependenz von Biologie und Sozialem“ | ||||

Kann und soll Erziehung androgynisieren?

Kann Erziehung geschlechtstypische Eigenschaften nivellieren oder potenzieren? Welchen Einfluss hat Erziehung auf die Ausprägung der Geschlechterdichotomie, kann sie verstärkend „gendern“ bzw. nivellierend „androgynisieren“? Die Diskussion um die flächendeckende Einführung der Koedukation etwa hatte in den 1920er Jahren kulturapokalyptische wie sexualmessianische Züge gleichermaßen in die Debatte um diese Frage gebracht. Das gegenwärtige gender-mainstreaming setzt die Antwort als bekannt voraus: „Geschlecht wird erlernt“. Die Frage selbst erscheint deshalb obsolet, sie ist es aber nicht: Macht Bildung für die Geschlechtervariable in einem soziobiologischen Sinn überhaupt einen Unterschied, und wenn ja, welchen? Oder kann man sich Gendersensibilisierung sparen, da Männer und Frauen dadurch nur ihr geschlechtstypisches Verhalten in andere Worte und Gesten kleiden (müssen)?

Verhalten ist immer Verhalten zu etwas oder jemandem. Entscheidende Bedeutung käme in der Folge also der Operationalisierung der Variablen „geschlechtstypisches Verhalten“ selbst zu. Ein jungenskeptischer Subtext in der Form einer „pathological science“ kann dabei in vielen Publikationen zum Thema „geschlechtertypisches Verhalten und Erziehung“ durchaus ausgemacht werden, kaum jedoch eine klare Operationalisierung mit Falsifizierungspotenzial. Was also ist „geschlechtstypisches Verhalten“? Was ist geschlechtstypisches Verhalten von Jungen? Von Mädchen? Von Jungen gegenüber Jungen? Gegenüber Mädchen? Wir schlagen vor, die Variable „geschlechtstypisches Verhalten“ zu trichotomisieren. Denn „Verhalten“ ist seiner Natur nach immer „Verhalten zu etwas / jemandem“, niemand verhält sich per se.

- Ein geschlechtstypisches Verhalten von „Männern unter Männern“ ist v. a. auf Statushierarchisierung fokussiert, dem dient soziale Interaktion. Männliche soziale Hierarchisierungsbestrebungen (von der Kleingruppe bis zu überstaatlichen Institutionen) sind insofern eine Funktion ihrer soziobiologischen Evolution als Männer, nicht vice versa. Jeweils kulturell kodierte Bestrebungen zu dauerhafter Hierarchisierung sind also kein Defizienzmodus männlichen Sozialverhaltens, allerdings sind sie intergenerationell oft wenig pädagogikkompatibel. Aggression äußert sich vor allem als Degradierung innerhalb der Hierarchie, sie ist direkt statusbezogen. Das gilt fürs Raufen ebenso wie für den Konferenzbeitrag oder die Wahl zum Vorsitzenden.

- Ein geschlechtstypisches Verhalten von „Frauen unter Frauen“ ist v. a. auf Intimität und Nähe fokussiert, dem dient soziale Interaktion. Weibliche soziale Intimitätsbestrebungen und die Mechanismen von sozialer In- und Exklusion sind insofern eine Funktion ihrer soziobiologischen Evolution als Frauen, nicht vice versa. Diese Intimität ist ihrer Natur nach begrenzt, Aggression äußert sich vor allem als Exklusion, sie zielt indirekt auf die Beziehung, nicht so sehr direkt auf den Status. Das gilt für das Ausplaudern von Geheimnissen wie für das Streuen von Gerüchten bis hin zur Falschanklage vor Gericht, es kann aber auch als Typus der „überlegenen Helferin gegenüber dem Dummerchen“ durchaus sehr pädagogikkompatible Züge annehmen.

- Ein geschlechtstypisches Verhalten „zwischen Männern und Frauen“ ist v. a. auf männliches Imponieren (nicht zu verwechseln mit Dominieren) und weibliche Verführung fokussiert, dem dient zwischengeschlechtliche soziale Interaktion. Beide Bestrebungen sind insofern eine Funktion der jeweiligen soziobiologischen Evolution als Männer und Frauen, nicht vice versa. Soziobiologisch gesehen ist das Verhältnis von Männern und Frauen ein komplementäres, sie ergeben eine reproduktive Einheit. Aggressionen verursachen aber Statusenttäuschungen und damit schnell verbundene vermutete und/oder reale sexuelle Untreue. Beide Geschlechter können dabei gemeinsam in eine „Gewaltspirale“ geraten, die sich von psychischer zu physischer zu staatlich-struktureller Gewalt steigern kann. Die Kodifizierung dieser erlaubten oder verbotenen männlichen bzw. weiblichen Aggressionen, dessen „was geht und was nicht geht“, ist stark kulturell bestimmt. In westlichen Gesellschaften ist vor allem strukturell-staatliche Gewalt faktisch Frauen gegenüber Männern besser zugänglich (vgl. Bock, zit. n. Meier, 2015, S. 125).

Geschlechtstypisches Verhalten kann in diesem Verständnis verschiedene „soziokulturelle Artikulationen“ annehmen. Zu Grunde liegen ihm jedoch immer evolvierte, „feste“ soziobiologische Muster. Es ist insofern fraglich, von „tradierten Rollen“ in Bezug auf Geschlechtstypisches Verhalten zu sprechen und der Forderung nach einer „vernünftig“-demokratischen Angleichung der Verhalten das Wort zu reden. Fraglich auf der epistemologischen Ebene, da Ursache und Wirkung verwechselt werden. Fraglich aber auch auf der politisch-moralischen Ebene, deren Handlungsabsichten legitimationsbedürftig bleiben. Männer und Frauen haben unterschiedliche soziobiologische Verhaltensdispositionen a priori, sowohl untereinander als auch miteinander, dieses generiert soziale Interaktion; die soziale Interaktion generiert hingegen nicht ursächlich diese geschlechtertrichotomisierte Unterschiedlichkeit. Als genetisches Programm im Laufe der Evolution erworben offenbart geschlechtstypisches Verhalten den ethologischen Polymorphismus einer „relativen Sensibilität“ oder „relativen Stabilität“ gegenüber Umwelteinflüssen, dieses jedoch relativ unabhängig von der spezifischen Eigenart eines Individuums innerhalb einer Population (vgl. Heschl, 1998, S. 123; zusammenfassend über die Anlage-Umwelt-Problematik vom soziobiologischen Standpunkt Barkow, Tooby & Cosmides, 1992, S. 19; diskursanalytisch Lenz, 2012). Nicht nur jeder enttäuschte Liebhaber und jede enttäuschte Liebhaberin ist sich sicher: „Sie sind doch alle gleich, immer wieder!“

Zum zweiten müsste die Variable „Erziehung“ operationalisiert werden. Welche Erziehung androgynisiert? Und wie? Und welche Variablen menschlicher Erziehbarkeit werden von dieser androgynisierenden Bildung beeinflusst? Kognitive, emotionale, soziale, ästhetische, motorische, haptische, spirituelle? Wir hypostasieren:

- In koedukativen Kontexten werden männliches Imponier- und weibliches Verführungsverhalten als „geschlechtstypisch“ ausgeprägter, in segregierten Kontexten männliches Hierarchisierungs- und weibliches Intimitätsstreben als „geschlechtstypisch“ ausgeprägter beobachtet werden.

- Je größer die soziobiologischen Unterschiede, desto größer der potentielle Einfluss von Erziehung:

- Am geringsten fallen die Effekte im kognitiven Bereich aus.

- Stärkere Effekte dürften im Bereich des emotionalen Erlebens und der sozialen Interaktion zu erwarten sein.

- Auch im ästhetischen Bereich dürften Effekte zu erwarten sein, vor allem auch im Sinne des „Explorierens von Neuem“.

- Im motorischen Bereich (Sport) ist Segregation wegen der „Offensichtlichkeit“ der Geschlechterunterschiede ohnehin weitgehend pädagogische Praxis (zur empirischen Absicherung vgl. Meier, 2008).

Die Forschungsliteratur zum Thema „gender“ scheint hingegen in der Mehrzahl der Publikationen einer argumentativ-rhetorischen Figur zu folgen, deren Begriff des Geschlechtsspezifischen Verhaltens diffus zwischen ethologischen und moralisch-politischen Kategorien changiert. Männliches und weibliches Sozialverhalten generell, in edukativen Kontexten im Speziellen, wird als Ergebnis und Ausdruck dichotomisierender, soziohistorischer Fehlentwicklungen angesehen. Gleichzeitig wird eine universelle soziale Formbarkeit von Geschlechtertypischem Verhalten postuliert, die dann in edukative Verfügungsgesten münden. Vermeintlich geschlechterneutrales Verhalten wird in „enharmonischer Verwechslung“ schnell in weibliches – als pädagogikkonformeres – Sozialverhalten uminterpretiert. Die klassische Theodizee, die Frage nach der irritierenden Sünde in der besten aller möglichen Welten also, bleibt aber auch hier: Wenn doch beide Geschlechter auf alle möglichen Verhaltensweisen hin konditioniert werden können, warum setzen sich in der Praxis immer die falschen durch?

Welches Geschlechtstypische Verhalten in welchem Kontext „pädagogisch wertvoller“ ist, ist letztlich in bildungstheoretischen und politischen Axiomen begründet, die reflektiert werden müssten. So könnte die größere Fokussierung auf Disziplin bei segregierten Männern dem Lern-Anliegen der entsprechenden Institutionen durchaus entgegenkommen, eventuell auch einem „männlicheren“ Habitus. Der „protektierende“ Charakter weiblicher Segregation könnte in Konflikt mit Leistungs- und Konkurrenzorientierung geraten. Die starke Fokussierung auf die Aspekte Imponieren und Verführen in geschlechtergemischten Kontexten könnte disziplinarisch kontraproduktiv sein, das Geschehen liefe schnell Gefahr, am Lehrer und der Lehrerin vorbeizulaufen. Sie stellen aber andererseits eine Einübung auf die (gemischtgeschlechtliche, und nicht mehr zu segregierende) Arbeitswelt dar.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass geschlechtstypisches Verhalten kontextabhängig vom jeweiligen gemischten bzw. getrennten Kontext verstanden werden muss. Geschlechtstypisch für koedukative Kontexte ist demnach Imponier- und Verführungsverhalten unter tendenzieller Ausblendung von Lehrern. Geschlechtstypisch für weibliche segregierte Kontexte ist protektierende, damit aber auch exklusive Gruppenbildung. Geschlechtstypisch für männliche segregierte Kontexte ist eine stärkere Disziplinierung, eventuell mit Bereitschaft zu (spielerischer) Aggression nach außen. Die pädagogische Bewertung geschlechtstypischen Verhaltens hängt von bildungstheoretischen und politischen Annahmen ab, die offengelegt und legitimiert werden müssten. Die Implikationen soziobiologischer Theorie auf Bildung sind so vielfältig wie spekulativ, empirische Forschung existiert wie gesagt bisher kaum. Further study needs to be done …

Lehrer übernehmen Elternaufgaben und konkurrieren dadurch letztlich mit diesen, ohne ein genetisches, generationendifferenzierendes Interesse an den Kinder zu haben – ohne aber auch auf der generationenkonformen, zwischengeschlechtlichen Ebene institutionell eines haben zu dürfen; soziobiologisch gesehen eine (auch motivational) schwache Ausgangsposition. Auch die Selektion dessen, was sich als „Meme“ kulturevolutionär durchsetzt – und auszugsweise als Bildungsinhalt in Schulen endet –, kann sinnvollerweise nicht den Eltern oder gar den Schülern überlassen werden. Selbst Lehrern wird es bildungsadministrativ als Lehrplan „verordnet“ – die Offenheit evolutionärer Prozesse der „Meme-selektion“ als dessen, was kulturell „gilt“, macht aber eine Letztbegründung unmöglich. Der didaktischen Moden waren und sind bekanntlich viele …

Erinnert seien auch die gruppendynamischen Prozesse von Inklusion und Exklusion, die sich aus dem unterschiedlichen Grade der genetischen Verwandtschaft in Abhängigkeit von der Ethnie in Lerngruppen bei Bildungsprozessen ergeben können. Denn die relative genetische, soziale und kulturelle Verwandtschaft begründet das Verständnis von eigen und fremd, feindlich und freundlich. „Relativ“ fremde Gene (und Meme) werden als feindlich, da dem eigenen Reproduktionserfolg abträglich, eingestuft. Es scheint dabei einen pädagogischen wie erziehungswissenschaftlichen Konsens gleichermaßen zu geben, Ethnie in Analogie zur sozialen Schicht oder Religion als „soziales Konstrukt“ zu behandeln und dessen „Dekonstruierbarkeit“ zu betonen. Dafür spricht vieles, v. a. wenn man sich den „relativen“ Charakter genetischer Verwandtschaft vor Augen führt. Dieser „soziale Konstruktcharakter genetischer Verwandtschaft“ relativiert aber nicht seine kommunikative Wirksamkeit, v. a. in sozialen Settings, in denen er sich wegen einer starken Dichotomisierung beiden Gruppen quasi „aufdrängt“ (als „die Türken“ und „die Deutschen“ etwa) und in denen andere Variablen (z. B. eben Bildungserfolg) traditionell weniger hoch bewertet sind, wohl auch, weil sie ein ungünstigeres Selbstbild (als „gebückter Bildungsverlierer“ statt „rechtgläubig-aufrechter Türke“ etwa) zur Folge hätten.

Besonders prekär ist die Bewertung der Frage nach der genetischen Heredität der Variable Intelligenz. Hätten die „genetischen“ Variablen „Ethnie“ und „Familie“ den entscheidenden Einfluss auf diese für eine meritokratische Gesellschaft entscheidende Schlüsselvariable, und nicht „Bildung“ selbst, so stellte eben diese genetisch (mit-)bedingte genetische Vererbbarkeit von Intelligenz leistungsoffene Bildungssysteme und ihre soziale Funktion „gerechter“ sozialer Allokation strukturell in Frage. Herrnstein errechnet eine starke Korrelation zwischen Intelligenz von Eltern und der Intelligenz ihrer Kinder einerseits (Herrnstein & Murray, 1996, S. 105-110), Ethnie und Intelligenz andererseits (Herrnstein & Murray, 1996, Kapitel 13). (Die sogenannte Sarrazin-Debatte kann letztlich als eine – vielfach falsch rezipierte – Übertragung der Herrnstein-Debatte in den USA der späten 90er nach Deutschland verstanden werden.)

Im Laufe der Evolution sind durch die unterschiedlichen reproduktiven Strategien von Männern und Frauen zwei Beziehungsmuster evolviert, die für genuin weibliche und männliche Gruppenbildung ausschlaggebend sind. Diese auch in pädagogischen Kontexten beobachtbaren Strategien sind

- weibliche Infantizid-Abwehr und

- „male bonding“ (Lionel Tiger).

Aus der Aggression gegen genetisch Fremdes rührt nämlich der soziobiologisch „sinnvolle“ mütterliche oder väterliche Infantizit her. Die Vernachlässigung bis hin zur Tötung „übernommener“ Kinder eines neuen Weibchens durch ein Männchen ist eine häufig beobachtete genetische Strategie: Ihren reproduktiven Wert kann das „alte“ Männchen, Vater der Kinder, nicht mehr garantieren, dem „neuen“ Männchen, Partner der Mutter, sind sie neuer, eigener Reproduktion hinderlich, da sie Ressourcen binden. Dagegen wehren sich die Weibchen u. U. mit einer kollektiven Paarungsverweigerung gegenüber Eindringlingen, um den Infantizit zu verhindern. „[Diese] Sozialität – entstanden entweder über den protektiven Zusammenschluss von Weibchen oder über individuelle Männchen/Weibchen-Partnerschaften – wäre demnach als adaptive Antwort auf männliche sexuelle Aggression zu verstehen“ (Voland, 2000, S. 35). Diese soziobiologisch verankerte Strategie weiblicher Anti-Männer-Solidarität kann durchaus auch als spezifisch pädagogische Strategie funktionieren:

(Das) feministische ,Wir‘ (fordert) als Ausgleich für die Zugehörigkeit (…) Normenakzeptanz und Bündnisgehorsam gegenüber der aufnehmenden Gruppe. (…) Außerhalb des ,Wir‘ drohen demnach Beschädigung und/oder Vereinsamung durch die bedrohlichen ,Anderen‘ (z. B. die Exponenten der patriarchalischen Gesellschaft.) (Fantini, 2000, S. 210)

Ein gouvernantenhaftes „Wir-gegen-die-Jungen“ von Lehrerinnen gegenüber Schülerinnen als „(Verbündung) im Kampf gegen die Jungen oder die Unordnung“ (zit. n. Rendtorff, 2006, S. 178; kritisch Büttner & Dittmann, 1993; für die Masse der affirmativen Literatur stellvertretend Glücks & Ottemeier-Glücks, 1996), aber auch „Verfügungsgesten“ von („mütterlichen“) Lehrerinnen gegenüber („gefährdeten“) Schülerinnen könnten hier ihren soziobiologischen Sitz haben. Die Stichhaltigkeit des „Gewaltdiskurses“ als „Geschlechterdiskurs“ jenseits empirischer soziometrischer und kriminalistischer Daten in seiner „gefühlten Plausibilität“ verdankt sich insofern sicher auch dieser tiefverankerten soziobiologischen Disposition. Es sei wiederholt: Der gender-Diskurs argumentiert tatsächlich sehr viel soziobiologischer, als er selbst anerkennt.

Die alltäglich beobachtbare, überdurchschnittliche Verhaltensauffälligkeit und „Unruhe“ von Scheidungskindern hat ebenfalls eine soziobiologische Erklärung: Ihr reproduktiver Wert für ihre Väter und Mütter ist gesunken, möglichen Kindern aus der neuen Verbindung sind sie „im Weg“. „Patchwork-family-kids“ leben soziobiologisch gesehen in latenter Gefahr der Vernachlässigung, Ausbeutung und Misshandlung, ja des Infantizids (Daly & Wilson, 1981, S. 405). Deren Abwehr dient evolutionär weibliche, kollektive Infantizidabwehr, auch in Form einer Hypostasierung quasi naturhafter, „männlicher“ Gewalt. Es sollte klar geworden sein, dass der erziehungswissenschaftliche Diskurs zum Thema gender durchzogen ist von soziobiologischer Argumentation, dass diese aber – da sie kaum je explizit fundiert werden – sehr schnell den Status gefühlter, und damit unwiderlegbarer, Wahrheiten annehmen. Selbstverständlich sanktioniert die Justiz diese destruktiven männlichen (und weiblichen) soziobiologischen Dispositionen ausreichend, sollten sie handlungsinduzierend werden. Das tilgt jedoch nicht ihre emotionale Präsenz und eventuell sublimierte Handlungsrelevanz.

Insbesondere der implizite Subtext weiblicher Infantizidabwehr überschreibt allerdings auch eine andere, darüber kaum je explizit thematisierte, tiefverwurzelte soziobiologische Disposition: Den „tiefgreifende(n) reproduktive(n) Interessenskonflikt zwischen Mutter und Tochter“ (Voland, 2000, S. 58). Die rhetorische Figur einer „Bedrohung durch“ und „Schutz vor“ männlicher Sexualität (eventuell verschränkt mit der Infantizidabwehr-Figur) artikuliert dann eher einen intergenerationellen weiblichen Reproduktionskonflikt. Die Protektion von in dieser Hinsicht vermeintlich gefährdeten jungen Mädchen durch die lehrenden „Alten Frauen“ könnte hier ihren evolutionären Ursprung haben. Sie wird nicht als konfliktiv oder gar aggressiv verstanden, sondern erscheint im Gegenteil ausgesprochen altruistisch-pädagogikkompatibel, „will ja nur helfen“.

Das männliche Pendant dazu hat Lionel Tiger als „male bonding“ (Tiger, 2000) apostrophiert. Die als reproduktive Strategie evolvierte stärkere Statusorientierung von Männern und damit verbunden größere Bereitschaft zu physischer Aggressivität führt zu einer stärkeren Hierarchisierung männlicher sozialer Interaktion, die ihrerseits aber auch verlässlichere und dauerhaftere soziale Bindung bedeuten kann. Dieses ist im Militärwesen institutionalisiert (vgl. Crefeld, 2003, S. 290): Während Aggressionen systematisch nach außen kanalisiert werden, herrscht Aggressionsfreiheit nach innen, als „Disziplin“. Das Wort leitet sich vom lateinischen „disciplína“ – „Unterricht, Kriegszucht, Staatsverfassung“ – ab und geht auf „dis-ceptus“, „(geistig) zerlegt“ zurück. Sie ist insofern Prototyp „friedlicher“ männlicher Sozialität. Sie steht gegenwärtig u. U. zum weiblichen Ideal einer „inkluierend-hierarchiefreien“, ihrer Natur nach begrenzten, Sozialität im Kontrast, gerade auch in edukativen Kontexten.

Empirisch ungeklärt ist die Rolle des Geschlechts des Lehrers in Bezug auf männliche und weibliche Sozialität. Ältere Männer haben einen höheren sozialen Status als ihre jüngeren Schüler, ältere Frauen hingegen sind reproduktiv gegenüber ihren Schülerinnen im Nachteil. Es könnte also in diesem geschlechterdichotom-gruppendynamischen Zusammenhang von Bedeutung sein, ob Männer oder Frauen Schüler oder/und Schülerinnen unterrichten, und welchen Alters sie sind.

Bildung, sozialer Status und Hypergamieorientierung – Sterben wir uns selbst aus?

Sozialer Status in Bildungsinstitutionen ist zu unterscheiden von sozialem Status durch ebendiese. Schule selektiert und alloziert junge Menschen, diese gesamtgesellschaftliche Delegation lässt sie viele fürchten. Schule ist aber auch selbst ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Lehrerinnen Statuskonflikte austragen. Das ist z. B. in der Frage nach dem Setting von Unterricht ein soziobiologisch wichtiger Punkt: Sollten Mädchen und Jungen gemeinsam oder getrennt unterrichtet werden. Und von wem?

Auf der einen Seite wirken die genannten geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster selbst innerhalb koedukativer Settings segregierend. Alltagserfahrung lehrt, dass auch koedukative Klassen sich z. B. in der Sitzordnung „spontan segregieren“ in Mädchen- bzw. Jungenbereiche. Mädchen können so (auch durchaus selbstironisch) für Lehrer und Lehrerinnen zum „ruhenden Pol“ werden, während v. a. pubertierende Jungen „Weiber“ für „Streber“ halten (vgl. Milhoffer, 1994, S. 6-8). Durchkreuzt wird diese Disposition durch die unmittelbare Präsenz des jeweils anderen Geschlechts, die Jungen zu (oft waghalsigen) Demonstrationen ihres sozialen Status anhält – nicht nur in Konkurrenz zu Mitschülern, sondern bewusst auch zu Lehrern –, induziert durch die schiere Präsenz von Mädchen (so z. B. auf dem eingangs interpretierten Adlergemälde). Diese könnten hierin ein lustvolles Gefühl schiedsrichternder Attraktivität erleben, darin wohl auch Überlegenheit über „die Jungens in ihrer Klasse“. Für männliche Lehrer kann dieses männliche Konkurrenzverhalten zu einem Konkurrenzverhältnis und damit zu einer Herausforderung für ihre personenindifferente Professionalität werden, Jungens sind einfach anstrengender als Mädchen. In der Logik der Institution sind derlei Statusauseinandersetzungen immer schon von vorneherein entschieden, der Lehrer/die Lehrerin gewinnt immer, spätestens in der nächsten Zeugniskonferenz. Schule wird für ambitionierte, v.a. aber auch leistungsschwache Jungen eventuell zur narzisstischen Kränkung in Permanenz. Das gilt für Mädchen nicht in demselben Maße: Für sie ist der soziale Status für das Selbstbild keine Schlüsselvariable. Für (institutionsbedingt ältere) Lehrerinnen bedeutet die Präsenz der (jüngeren) Schülerinnen ein (wegen des Altersunterschieds ungünstiges) Konkurrenzverhältnis in Bezug auf die (allerdings bildungs- und altersabhängig statusniedrigen) Jungen. Dieses kann durch eine „symbolische Infantizidabwehr“ als generationenübergreifende weibliche Solidarität konterkariert werden – und zu Lasten der Jungen gehen.

Denn entscheidend für Jungen ist der soziale Rang, den sie dauerhaft erreichen können, um im „weiblichen Auswahlverfahren“ zu bestehen. Dem gilt ultimat die berufspropädeutische Ausbildung als sozialer Allokations- und Selektionsmechanismus. Dem gilt proximat allerdings auch das unmittelbare Auftreten in der Klasse, das „Ansehen“, der „Auftritt“, oder „Respekt“ – das vor dem soziobiologischen Hintergrund durchaus auch mit pädagogikinkompatiblen Mitteln wie Prahlen, Zwischenrufen, bis hin zu Delinquenz o. ä. erlangt werden kann, je nach Klientel auch muss. Wer hierin ein soziales Defizit von Jungen sieht, legt weibliche Maßstäbe an männliches Verhalten an. Der Ton schwankt dabei zwischen gouvernantenhafter Erregung und wissenschaftlichem Jargon, sozialem Engagement und politischem Raunen. „(Diese) Problematik des sozial weniger entwickelten bis hin zum gewaltsamen Verhaltens [sic!] von Jungen (ist) heute wichtiger denn je, (…) als Indikator für zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen (…), was angesichts der weltweiten Erfahrungen von Los Angeles bis Sarajevo, von Solingen bis Hoyerswerda durchaus Anlaß zu Sorgen gibt“ (Kaiser, 2005, S. 45). Enttäuschungen und Illusionen bei der Rangeinschätzung gehören für Jungen zum Alltag, weshalb sie u. U. eher ein „geschöntes“ Selbstbild haben, narzisstische Kränkungen in der Selbstoffenbarung kaschieren, in der Selbstwahrnehmung jedoch internalisieren (Bischof-Köhler, 2006, S. 121).

Bildungsinvestitionen bedeuten für Jungen und Mädchen v. a. eine Investition in ihren zukünftigen sozialen Status, dieser ist für junge Männer aber soziobiologisch viel entscheidender als für junge Frauen, deren reproduktiver Erfolg v. a. von äußerlichen „Fruchtbarkeitsattributen“ abhängt. Deren vorteilhafte Präsentation nimmt denn – der Alltagserfahrung nach – auch einen erheblichen Teil der Mädchen zur Verfügung stehenden Energie und Zeit in Anspruch. Soziale Hierarchien demgegenüber sind unter Frauen wesentlich instabiler und diffuser. Der Status gehört auch weniger zum Selbstverständnis (Bischof-Köhler, 2006, S. 318). Das gleiche gilt mit umgekehrten Vorzeichen für die Bedeutung von Intimität und Nähe, sie sind für Frauen wichtiger als für Männer. Weibliches Wahlverhalten richtet sich v. a. nach dem Sozialrang des Jungen bzw. Mannes. Er muss mindestens dem eigenen sozialen Rang (der bei Menschen im Großen und Ganzen mit dem Einkommen korreliert) entsprechen, bevorzugt wird hypergam gewählt. Während also soziobiologisch gesehen Bildungsinvestitionen für Männer der Statusgenerierung dienen, bedeuten sie für Frauen häufiger „undramatischer“ eine Möglichkeit der erweiterten sexuellen Selektion. Nivelliert aber Bildung emanzipativ Ausbildungsunterschiede und konsekutiv Statusunterschiede zwischen Männern und Frauen, so fällt auch ein „automatischer“ Statusvorteil von Männer gegenüber Frauen auf Grund von Ausbildung und ökonomischer Besserstellung weg, früher eine Zwickmühle für „weibliche“ Pädagogik: Eine Frau durfte ihrem Mann nie suggerieren, dass sie intelligenter wäre als er, umgekehrt durchaus (vgl. Albisetti, 2007). Dieser höhere Status wird heute nicht mehr automatisch durch männliche Berufstätigkeit und die damit verbundene ökonomische Verfügungsgewalt quasi garantiert.

Im Gegenteil, durch den (mindestens) äquivalenten Bildungsstand von Frauen und ihre Berufstätigkeit ist der statusgenerierende Automatismus dieser Variable verschwunden: Frauen im oberen Bildungssegment können sich nur schwer nach „oben“ orientieren in der Partnerwahl, Männer im unteren Segment finden keine Frauen, denen ihr geringer Bildungsstand (und seine konsekutive soziale Verortung) dennoch als Statusvorteil erscheint. Das bedeutet, gerade auch in Verbindung mit der altersbedingten Akzelleration der Mädchen während der Pubertät, dass sich Jungen höchstens als gleichrangig, also potentiell „nicht gut genug“ erleben. Insbesondere Jungen aus bildungsfernen Haushalten können sich durch – ohnehin zunehmend unsichere – Berufstätigkeit keinen Statusvorteil mehr „erarbeiten“, das demotiviert sie, überhaupt in berufspropädeutische schulische Bildung zu investieren. Gleichberechtigte männlich-weibliche Konkurrenz ist also soziobiologisch gesehen für Männer und Frauen ein Dilemma: Erfolgreichen Frauen versperrt es tendenziell den Weg zur Hypergamie, erfolglose Männer entmutigt es, in schulische Bildung zu investieren. Dass diese tief verankerte soziobiologische Disposition nicht einfach umzudrehen ist, sich erfolgreiche Frauen also einfach Bildungsverlierer „wählen“, ist empirisch evident und widerspräche dem Prinzip der „female choice“; wer einen Verlierer zur Reproduktion wählt, muss schon selbst eine Verliererin sein, dann doch lieber noch etwas abwarten.

Verstärkt wird das Dilemma noch dadurch, dass die Erarbeitung des höheren Status durch Bildung Zeit konsumiert. Die stärkere Körperorientierung männlicher Attraktivitätskriterien benachteiligt „statushohe“ gebildete, aber eben auch „alte“ Frauen zusätzlich, denn ein tatsächlich statuskompatibler, ranghoher Mann wird idealtypisch eher eine jüngere Frau suchen, wegen des wahrscheinlicheren Reproduktionserfolges. Empirisch ist das Dilemma pädagogisch protegierter Frauen und abgehängter Männer geradezu dramatisch belegt für weite Teile der Neuen Bundesländer (Kröhnert & Klingholz, 2007), aber auch für Akademikerinnen (Statistisches Bundesamt, 2012). Diese Männer werden vor dem Hintergrund eines androgynen Autonomieimperativs und einer (eigentlich anachronistischen, vermutlich sogar verfassungswidrigen) juristischen Monopolisierung der Reproduktion bei Müttern reproduktionslogisch „gesellschaftlich überflüssig“.

Das Gleiche gilt proximat: Die Unmittelbarkeit der Präsenz von Mädchen bei Lernprozessen könnte für Jungen und Männer problematisch sein. Denn ihr Status wird durch Bildung ja nicht nur generiert, er wird während des Bildungsprozesses immer gleichzeitig auch präsentiert, muss nach Logik der der Geschlechterdynamik präsentiert werden. Hierin könnte die Tendenz der Jungen zu Oberflächlichkeit und Ungenauigkeit, zu mangelnder dauerhafter Konzentration auf das für den Lernstoff wesentliche und Schnellschüssen, ja zu Großspurigkeit und Grenzüberschreitung (auch) begründet liegen. Eine durchaus als „Schonraumpädagogik“ verstandene Segregation vermiede diesen „Präsentationsimperativ“.

Lernen ist darüber hinaus fast unumgänglich permanente Defizienzerfahrung, narzisstische Kränkung, Statuszurücksetzung en permanence gegenüber Lehrenden. Die stärkere Statusorientierung von Jungen macht es diesen aber schwerer, diese Kränkung psychologisch zu tolerieren als Mädchen, die sie vielleicht sogar spielerisch-lustvoll erleben und sich „in den Lehrer verlieben“. Lernen als permanente Defizienzerfahrung ist also gerade angesichts der ewig schiedsrichternden Mädchen für Jungen möglicherweise kränkender als „unter Männern“, wo das Eingeständnis von Unvollkommenheit sogar ein Zugehörigkeitsgefühl, ja „institutionelles Zuhause“ generieren könnte. Insbesondere „statushohe“ Lehrer müssen also zwischen notwendiger Disziplinierung und empathischer Zuwendung gratwandern (vgl. hierzu Francis 2000 und 2006, S. 59; geradezu unbekümmert aus der Täterperspektive Winter 2005, S. 78).